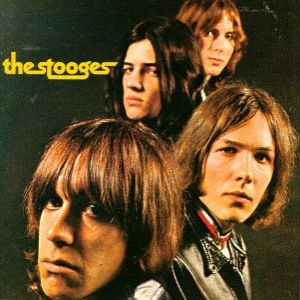

The Stooges

Scritto da Davide Piancone Giovedì 08 Gennaio 2009 17:55 Letto : 3731 volte

Ronald Asheton ci ha lasciati. Pure ora che è morto non poteva essere preciso e farci capire come e quando. Ha fatto la sua ultima mascalzonata da teppista. Aveva sessant’anni, e il suo assistente non riusciva a mettersi in contatto con lui, fino a scoprirlo morto in data sei gennaio duemilanove. Non sappiamo nemmeno se ha visto l’alba del nuovo anno. Di certo grazie a lui abbiamo visto (sentito) albe, tramonti, giornate intere di musica che altrimenti ci saremmo persi, e per le quali lo ricorderemo per sempre, e quindi è giusto tributarlo come merita, ricordando quegli storici album della sua prima importante band, gli Stooges, nei quali ha rivestito il ruolo del chitarrista, con il suo stile che ha fatto scuola, artefice di suoni bollenti, esaltanti, capaci di contorsionismi musicali pari a quelli che aveva sul palco il suo collega frontman Iggy Pop, e capaci di una violenza e di una rabbia taglienti quanto gli squarci che lo stesso Iggy si apriva sul petto. Non un cultore del bel suono e della splendida esecuzione, ma un maestro del frastuono esagerato.

| THE STOOGES Anno: 1969 Genere: Rock Label: Elektra Iggy Stooge: Voce Ron Asheton: Chitarra Dave Alexander: Basso Scott Asheton: Batteria 1. 1969 2. I Wanna Be Your Dog 3. We Will Fall 4. No Fun 5. Real Cool Time 6. Ann 7. Not Right 8. Little Doll |

|

|

Senza perdere tempo con la retorica riguardo la presunta punk rock band prima del punk rock, ne su distinzioni ed etichettature, sarebbe interessante provare a immaginare come sarebbe stato il corso della storia della musica senza gli Stooges. Solo così capiamo che non stiamo parlando dell’esordio di una band, ma del rock che arriva ad una sua “tappa fondamentale”, e non c’è nessun genere da affibbiare a questi quattro scalmanati, solo una semplice e banale considerazione: Oggi gli Stooges ce li ritroviamo ovunque, perché è enorme l’eredità che ci hanno lasciato, è incommensurabile la quantità di idee e la qualità dell’ispirazione che hanno dato a generazioni di musicisti rock (a parte la parentesi punk, che seppe prendere un paio di idee dagli Stooges, togliere tutto il resto, e camparci per sempre) che vanno da tutto l’hard rock che prese ispirazione dalla cosiddetta scena di Detroit, a tutto il rock abrasivo in tutte le sue forme, che ha percorso tutti gli anni ottanta nell’underground rock americano come nella new wave, che da certo primitivismo e da certe tematiche (alienazione, decadenza) prendeva ispirazione, per poi esplodere negli anni novanta, dal movimento grunge seattleiano dei Mudhoney allo stoner rock dei Fu Manchu al noise dei Sonic Youth, fino a capolavori del rock contemporaneo come quelli dei Queens Of The Stone Age: ogni qual volta si voglia portare il rock alle sue conseguenze estreme è il nume tutelare i Iggy Stooge (rinominatosi Iggy Pop in seguito), Ron e Scott Asheton e Dave Alexander ad illuminare la via, perché loro sono stati capaci di toccare il fondo, come Gilgamesh, che nell’epica sumerica si immerse nel mare per scoprirne sul fondo la fonte dell’eterna giovinezza e con essa il senso della vita. Allo stesso modo la ricerca musicale degli Stooges ha qualcosa di archetipico, non punta ad arricchire ne a far viaggiare la musica verso chissà quali lidi, ma si sforza di immergersi nelle radici profonde dell’animo umano, solleticando o toccando morbosamente gli istinti più bassi dell’uomo nella sua animalità, sfidando la sua più sanguigna e concreta fisicità. Questo è il senso di un inno come la morbosa “I Wanna Be Your Dog”, tanto sfrontata e tanto cruda come quella sguaiata distorsione di Ron Asheton, uno squarcio tra i solchi del disco, per scrutare tra le manie più represse e gli istinti più beceri, con una sorta di boogie malefico, una captatio sensuale come quelle dei colleghi Doors, ma pervasa da un profondo senso della malattia, in quel fare così deviato, quel modo di cantare quasi da paraculo di Iggy (con tanto di battito di mani), pessimo attore (proprio a voler sottolineare il fatto che vive una sorta di distacco dalla realtà, questa è la grande intuizione dell’Iggy cantante) ma istrione blues di storie tanto schifose da risultare affascinanti, fuori dallo psicodramma Morrisoniano, e dentro un malessere sociale che è l’alienazione di cui si parla nella prosaica e urlata “1969”, dove l’insoddisfazione diventa orrida malattia e la staticità una sorta di folle regola del non-fare e del vivere appartato e selvaggio, come questa musica, martellante, rude, secca, dove il wah wah di Ron Asheton si dimena come un rettile, cresce dal frastuono, prende forma, si fa metallico, si infrange nello spazio deformandolo e accorcia il tempo accelerando in un delirio solistico il corso dei pezzi che finiscono con lo schiantarsi in una deflagrazione di suoni esagerati, fragorosi, spesso cacofonici o volutamente tranciati, lasciati grezzi, corrosi dagli alti volumi deformanti, come corroso è un oggetto rinvenuto da un Gilgamesh moderno del fondale di un oceano. Si tocca il fondo e si vede che non c’è niente, non c’è nessun mistero, niente da comunicare, niente di niente “No Fun” appunto, e quindi questa musica non può che tradursi in un rullo compressore di suoni acidi e scomposti che ricordano il blues ma che ormai suonano alieni, frantumati, pesantissimi, anche quando in “Ann” si prova la soluzione della ballata, che inevitabilmente finisce in un altro terribile bagno di sangue di distorsioni sovraumane che non sono altro che l’archetipo del lento “alternativo” degli anni novanta, così come “Little Doll” per rappresentare la sua istintività nel ricalcare certi istinti maniacali diventa l’archetipo del primitivismo ritmico nel rock che si sposa col suono lisergico di quegli anni, alle sue conseguenze estreme.

|

|

| FUN HOUSE Anno: 1970 Genere: Rock Label: Elektra Iggy Pop: Voce Ron Asheton: Chitarra Dave Alexander: Basso Scott Asheton: Batteria 1. Down On The Street 2. Loose 3. T.V. Eye 4. Dirt 5. 1970 6. Funhouse 7. L.A. Blues |

|

|

Il disco d’esordio degli Stooges ebbe un riscontro commerciale pressoché nullo, la critica l’ha riscoperto a posteriori, semplicemente con la crescita della gente che per vie dirette o indirette aveva vissuto le conseguenze di quel disco. Non poteva avere un riscontro di massa un disco simile, era in netto anticipo nei tempi, pur essendo ben calato in una scena in cui c’erano MC5, The Doors, Velvet Underground, e scusate se è poco, ma pur sempre in un certo senso una scena in cui gli Stooges non potevano calzare a pennello, loro erano già oltre le contestazioni, oltre le battaglie pacifiste, loro guardavano altro, e dicendo delle banalità, in realtà stavano parlando dei sobborghi della loro cittadina, cose così piccole e insignificanti che sembrano sfuggire a tutti; in loro c’era sempre qualcosa di terribilmente fuori luogo e anti hippy, nichilista, provocatorio, l’archetipo della grande tribù punk e post punk della fine del decennio che gli Stooges stavano inaugurando, con la speranza amara di “fare qualcosa”, che era urlata nel primo album, e che continua ad essere sguaiatamente cercata nel secondo, Fun House, pur essendo una speranza destinata a infrangersi in muri di indolenza e di mancanza di alternative concrete. Disperato e crudo Fun House continua quel discorso del nulla brutale aperto un anno prima, addirittura qua arrivando alla sublimazione del caos, con la loro versione del disordine totale, che non è altro che “L.A. Blues” e pezzo conclusivo dell’album, secondo me, il vero punto d’arrivo degli Stooges (e chiave di lettura del disco), punto più alto di un album composto di frattaglie di umanità in musica, un brano di frattaglie di musica che rasenta l’atonalità e la cacofonia, influenzato dal free jazz, che suggerisce agli Stooges un pezzo dove ogni strumento sembra non far altro che urlare scontrandosi con gli altri incasellando una serie folle di urla primitive e istintive: Steven Mackay, ospite in mezzo album, al sassofono, lancia assalti spietati, e tutti gli altri seguono a ruota in un ammasso disorganico di suoni scomposti di batteria frantumata da uno Scott Asheton indiavolato, con suo fratello Ron che si fa guerra col bassista Dave Alexander, rivoltante verso la fine del pezzo, con suoni a dir poco da voltastomaco. Cinque minuti di violenza in cui Iggy, come affetto da una malattia mentale, non riesce a far a meno di lanciare suoni gutturali, versi animaleschi, che si mischiano in quel vortice di dissonanze da incubo.

|

|

| IGGY & THE STOOGES RAW POWER Anno: 1973 Genere: Rock Label: Elektra Iggy Pop: Voce Ron Asheton: Basso James Williamson: Basso Scott Asheton: Batteria 1. Search And Destroy 2. Gimme Danger 3. Your Pretty Face Is Going To Hell (Hard To Beat) 4. Penetration 5. Raw Power 6. I Need Somebody 7. Shake Appeal 8. Death Trip |

|

|

Da Fun House passano tre anni in cui succede di tutto, concerti (auto)distruttivi, droghe, tante droghe, cambi frenetici di line up, lo scioglimento. Iggy tenta il rilancio, e si affida all’amico David Bowie. Dopo diversi tentativi hanno l’intuizione per cercare di vendere qualcosa, una sorta di compromesso tra il tentativo di un totale restyling da solista per Iggy Pop, e la rifondazione degli Stooges. Così il ritorno degli Stooges vede l’intestazione a Iggy & The Stooges, e soprattutto David Bowie in sede di produzione del disco. Il punto più spinoso di Raw Power”è sempre stato la lunga battaglia in fase di produzione che ha visto susseguirsi versioni diverse, alla fine praticamente azzerate dal remaster del 1997 che ha riportato alla luce il mixing originale, con una operazione di restauro che voleva proprio mettere in risalto la potenza del disco, in un certo senso appiattita da Bowie, che voleva far suonare l’album in un certo modo e a detta di alcuni finì per smussarlo troppo. Produttore esecutivo della nuova-vecchia versione è un certo Bruce Dickinson. Questo non è un particolare irrilevante, per un motivo molto semplice, che sta nel fatto che, evidentemente, è ancora tutta da rileggere la storia che ha portato gli Stooges ad essere visti restrittivamente solo come il gruppo proto punk per eccellenza: gli Stooges sono stati un gruppo proto tutto, ed è innegabile che un Raw Power sia un’opera vasta e composita, che ha saputo dire qualcosa non solo ai più rozzi punk di qualche anno dopo (e a quelli più raffinati che continuano a riciclare tutt’ora quel modo semplicistico di intendere la lezione degli Stooges) , ma anche a chi voleva suonare metallico e veloce. Certo non sono stati i soli, non possono essere troppo decontestualizzati, ma possiamo tranquillamente dire che Raw Power sia stato un disco diviso tra due anime, una fondamentalmente più melodica e normalizzata rispetto ai dischi precedenti, e una più metallica in un certo senso, che fa di questo uno degli album più cattivi della storia, sicuramente il più crudo e grezzo, anche per il suo essere minimamente più sensibile del debutto. Ron Asheton passa al basso, e il nuovo chitarrista, James Williamson, è coautore con Iggy di tutti i pezzi. Già la politicamente scorretta “Search And Destroy”, cui titolo era ispirato a un articolo del Time dell’epoca, prorompe in un sound molto violento ma più lucido rispetto a quello originario degli Stooges; il nuovo chitarrista come solista predilige l’alta velocità, e infatti l’album incomincia frenetico e folle, e la sensazione dell’ascoltatore, in tutto quel terremoto di metalli che tremano e si fondono, tra Iggy che urla in modo sempre più claustrofobico, e il ritmo sempre più incalzante, è quella di trovarsi in un’auto in corsa che sta per schiantarsi, e con le portiere bloccate, dalla quale evidentemente non c’è più scampo. Ma come ho detto, le novità fanno presto ad arrivare, infatti la ballata mezza acustica molto atipica “Gimme Stranger” introduce un elemento assolutamente inedito, ossia la canzoncina delicata dai risvolti imprevedibili, ed è inutile dire che in un pezzo del genere, dall’animo così melodico e poppy, un pò Nick Cave, possa scatenarsi una torbida invettiva psichedelica ai limiti del cacofonico, con una chitarra spietata che fa da contraltare a un Iggy stranamente espressivo, notevolmente migliorato tecnicamente. Per bilanciare la piccola concessione alla melodia, ecco che spunta un altro pugno nello stomaco, “You Pretty Face Is Going To Hell”, un pezzo schifosamente grezzo e veloce, che già mette in rodaggio le alte velocità e la pressappochezza nell’arrangiamento che sarà tipica del punk rock, con un unico vorticoso assolo che la fa finire in una sorta di macelleria. Sanguinaria e brutale, uno dei pezzi più affascinanti –e più moderni- del disco. Una versione horror e grottesca di Mick Jagger la troviamo invece nella depravata “Penetration”, dove è sempre il vocalist a fare la parte dell’attore protagonista, e il nuovo chitarrista fa la parte del trapano che penetra, e non è difficile immaginare che non sarà piacevole quando arriverà a ferire in corrispondenza dei nervi. Non è una bella penetrazione questa, è uno stupro. Il boogie pianistico della traccia che dà titolo all’album è una trovata geniale quando poi si gonfia in una sorta di bad trip sul finale. I suoni sono sempre abbozzati con segni netti e brutali, come graffiti fatti all’interno di una caverna con le unghie e con i denti, disegni fatti rimettendoci la propria integrità, sforzi sovraumani per restare lucidi e integri in questo assurdo martirio per le orecchie. Uno dei martiri più autentici, più fecondi, più profondamente intestinali di tutta la storia del rock.  |

|

|

Raw Power chiude l’esperienza Stooges, con qualche goccia d’acqua sul fuoco del grande incendio divampato tra il 69 e 70, con un album tutto sommato più contenuto, più “normale”, certo longevo e capace di trasmettere molto ancora oggi, ma senza i grossi vertici creativi (leggasi distruttivi) dei primi due album. Scioglimento definitivo. Il resto è storia, la carriera di Iggy Pop senza la band, tra momenti di relativo successo e momenti di oscuramento mediatico, ma sempre sulla cresta dell’onda e sempre dignitoso. Ron Asheton nel frattempo si dedica a vari progetti, sempre restando nel mondo dell’underground, tra cui The New Order, Destroy All Monsters, e New Race. Nel 2007 a grande richiesta da parte dei fans, tornano gli Stooges,con un’operazione molto discussa dalla critica(che li ha accolti freddamente) e torna Ron alla chitarra, con Mike Watt dei Minutemen al basso, anche il buon vecchio Steve Mackay al sassofono. L’album si intitola the The Weirdness, e al dilà dei singoli pezzi più o meno ispirati, e con un Iggy incapace di reggere il paragone con i tempi d’oro,e con melodie perlopiù scontate o inconsistenti, resta comunque notevole il ritorno alla chitarra di Ron, che garantisce parti come di consueto acide e potenti, non dannate come lo erano nel 1969, anzi, il più delle volte tranquillamente acid rock come tutti si aspettano, un marchio di fabbrica, qualcosa di rassicurante, che non cambia mai nemmeno dopo decenni, e che adesso ci mancherà tanto. E lo ricorderemo facilmente, non con per la discussa reunion di due anni fa, ma con il sudore, con il sangue, e la passione che Ron ha lasciato sui palchi di tutto il mondo, incidendo con un punteruolo tanti graziosi graffiti di sangue sul cuore di noi che tanto amiamo la musica fatta col cuore, col fegato e con l’intestino, e tutte le interiora spappolate da questi terrificanti e letali teppisti della provincia di Detroit. |

|